Фото предоставлено автором

Цель моих страниц — рассказать о судьбе и подвиге одного из героев, который приближал нашу Победу в Великой Отечественной войне…

Роль и значение разведывательной деятельности в годы Великой Отечественной войны огромна — это было одним из звеньев нашей Великой Победы. Приведем лишь один из эпизодов, описанный в книге «Суровые тропы» В.Д. Федорова: «Мы вышли на север, к Нарвскому заливу, чтобы выявить береговую оборону противника. В течении шести суток по два-три раза в день стучал ключ нашей радиостанции. На карты по кружочку, по треугольнику прибавлялись условные обозначения…»

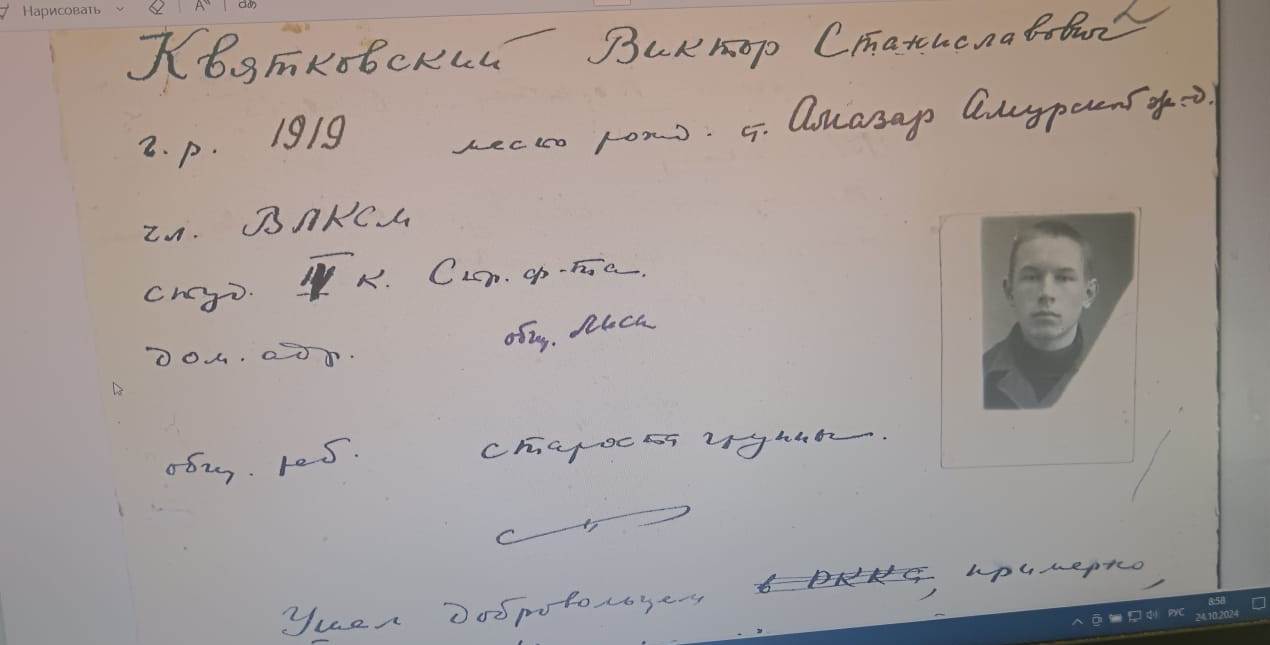

Одним из таких разведчиков был наш земляк, Квятковский Виктор Станиславович, родившийся в 1919 году на станции Амазар.

После войны к 60-летию Победы в наш Могочинский район от общественной организации «Академия проблем безопасности, обороны и правопорядка» пришел учрежденный ею орден Святого Александра Невского.

Задачей этой организации было рассказать и наградить героев, чьи подвиги были мало известны. Родственников погибшего героя для вручения награды не нашли и приняли решение прислать ее по месту рождения. Орден и документы были переданы в музей локомотивного депо станции Могоча.

В районной газете «Могочинский рабочий» было дано об этом сообщение и просьба откликнуться родственников или знакомых с этой семьей.

Меня, как человека, интересующегося историей своего края, привлекла эта статья. С 2005 года я стал собирать материал — тогда, кроме сообщения в газете, мне ничего не было известно.

Почти 20 лет потребовалось для того, чтобы найти родственников и узнать историю этой семьи. За годы поисковой работы были неудачи, ошибки, я сталкивался с равнодушием людей. Много времени уходило на ожидание ответов из архивов. Некоторые структуры не предоставляли информацию. Иногда сходились фамилии, имена, отчества, но эти люди не имели отношения к нашему поиску…

Начало поиска

Общение с людьми старшего поколения ничего не дало. Также не было никакой информации в районном архиве. На сайте «Герои Отечества» в рубрике «Погибаю, но не сдаюсь» я нашел первую информацию о Викторе Станиславовиче Квятковском. На сайте «Мемориал» нашел наградные листы и адрес отца — Станислава Иосифовича Квятковского — «рабочий поселок Нерль».

Я связался с администрацией поселка, объяснил цель своего поиска. Получил такой официальный ответ: «По учетам отдела адресно-справочной службы таких людей нет». Уже в телефонном разговоре мне высказали предположение, что, возможно, эта семья здесь переживала годы войны, а в поселке старожилов нет, и документы тех лет не сохранились.

Не было и никаких запросов родственников Виктора Квятковского по его розыску. Зацепиться было не за что. Искали и прорабатывали людей с этой фамилией. Совпадали не только имена, но и отчества, предполагаемые годы рождения. Из-за этого много было потрачено времени — мы пытались установить и связать биографии совершенно посторонних людей.

Результаты поиска я иногда помещал на своей странице в «Одноклассниках». Там мне пришло сообщение, что есть очерк о Викторе Квятковском в сборнике «Бессмертные подвиги». Такой книги в районной библиотеке не оказалось. Сделали запрос в центральную библиотеку Читы.

В очерке было указано, что отец работал железнодорожным служащим на станции Куйбышевка-Восточная в Амурской области — так назывался тогда город Белогорск.

Запросы в железнодорожные архивы Читы и поселка Свободного ничего не дали. Также в последующем ничего положительного не получили мы (я и мои помощники) из Центрального государственного архива Москвы по железнодорожным документам, которые находятся у них на хранении.

Много позднее была найдена справка, что отец Виктора, Станислав Иосифович, работал счетоводом, был связан с финансово-бухгалтерским учетом.

Хотя было немало неудач, но все-таки материал по поиску накапливался. Дальнейшую работу как-то можно было организовывать.

Отправляли запрос на передачу «Жди меня». Пришло уведомление, что запрос принят. После этого — больше ничего.

Работа продолжалась

Куйбышевка-Восточная — старое название города Белогорска Амурской области. Мне представился случай туда поехать. Там я встретился с руководителем поискового отряда «Алый парус» Терентьевой Светланой Павловной. Она взялась помогать.

Таким образом, мы продолжили колоссальную работу. Начали с неудач — «не сохранились архивы», «информацию предоставить не имеется возможности» и т.д. По проживанию семьи Квятковских — тоже ничего.

Но пришел ответ из Центрального архива армии, где был указан московский адрес жены Виктора — Саенко Александры Васильевны. (Как выяснится потом, так Виктор указал в документах свою девушку. В последующем мы узнали, что Александра не выходила замуж. Через всю жизнь она пронесла свою любовь к Виктору).

На этот адрес я отправил письмо в надежде, что там еще могли проживать ее родственники. Конверт вернулся с пометкой: «В данный момент в этом доме нет жилых помещений».

Обратились к поисковикам Северного района Москвы, где проживала Александра. Опять отрицательный ответ: «Москва уже не та. Что-либо отыскать очень и очень сложно».

И тут в голову мне пришла авантюрная мысль. Ведь Виктор был студентом Ленинградского строительного института. В то, что из этого что-то получится, верилось с трудом. Столько институтов!?

Но что удивительно, первый набранный институт — ЛИСИ (Ленинградский инженерно-строительный институт) — сразу вышел на контакт и подтвердил, что Квятковский Виктор Станиславович действительно являлся студентом этого института.

Радость была во много раз увеличена еще и тем, что сотрудники предоставили нам фотографию своего студента и подтвердили, что Саенко Александра также являлась студенткой этого института.

Предоставить их личные дела нам отказались, ведь мы не являлись их родственниками. Тогда мы сделали запрос от администрации Амазарского поселения, но он тоже остался без ответа.

Несмотря на неудачи, к этому времени был собран материал, который был описан в газете «Могочинский рабочий» под названием «Позывной Эмден». В музей локомотивного депо была передана фотография Виктора Квятковского.

Поиск приостановился. Для дальнейшей работы не было никаких зацепок. Как выйти на родственников, мы не знали.

В 2020 году при просмотре архивов ленинградских газет нам попалась статья за 2015 год, где студенты СПбГАСУ (ЛИСИ) пишут о студентах-фронтовиках и приводят строки из фронтовых писем Виктора Асе.

Как могли письма находиться в открытом доступе? Кто их сохранил? Возможно, Александра приезжала на встречи в институт. У нас появилась ниточка, которая давала надежду на дальнейшее продолжение поиска.

Первое письмо

23 июня 1941 г.

Здравствуй, Ася!

Все перевернуто и поставлено на голову. Гитлер, как я и думал, оказался превеликой сволочью. Сначала весть о войне нас ошарашила, затем это минутное ошеломление сменили ярость и гнев. С практикой, надо думать, все кончено. Сегодня все четверо ходили в местный РВК. Там попросили подождать дня три-четыре. Разберутся со своими постоянными жильцами.

У меня к тебе две просьбы: если пойду воевать, получи по моей доверенности причитающуюся мне в институте стипендию и отправь эти деньги родителям. Адрес и доверенность вышлю. Вторая просьба давнишняя: пришли свою фотокарточку. Черт знает, что может случиться, а ведь мы дружили неплохо, хотя и дулись частенько друг на друга.

События грядут необычные. Постараемся не остаться в этом деле зрителями. Мы — действующие лица. Но пока это только декорации. Время покажет все.

Прими привет — и не простой, а военный духом времени, боевой и горячий.

Виктор.

Встречи

Почти за 20 лет поиска я встречался со разными людьми. Были среди них и такие, кто отмалчивался или просто занимались отписками. Иногда спрашивали о цене вопроса или ссылались на занятость и отключались.

Но хороших, замечательных людей у нас намного больше. В одиночку такой поиск провести было невозможно.

Огромная благодарность и низкий поклон поисковикам Наталье Юрьевне Дзюба из Крыма, Елене Осиповой из Москвы, Наталье Мещеряковой из Беларуси, корреспонденту студенческой газеты из Санкт-Петербурга Любови Углановой.

Наталья Юрьевна Дзюба — руководитель поисковых отрядов, под ее руководством ведутся раскопки, восстанавливаются медальоны, идет розыск родственников, перезахоронения.

«Очень больно слышать, — говорит она, — когда правнуки отказываются от своих прадедов».

Виктор Станиславович Квятковский пропал без вести в марте 1943 года. Ему было 24 года.

При общении со мной Наталья Юрьевна сказала: «Я молю Бога о том, чтобы наш мальчик вернулся к своим родным».

Нашей команде удалось выяснить, что в ленинградской газете за 1972 год была статья «Твой сын и защитник» за авторством Л. Сидоровского. Кроме писем в ней приводились эпизоды из студенческой жизни Виктора.

Лев Исаевич Сидоровский родился в 1934 году — журналист, лауреат многих международных и всесоюзных премий. Я нашел его личную страничку во «ВКонтакте», но несколько месяцев она была неактивна. Поделился по этому поводу с коллегой, Натальей Юрьевной.

Через некоторое время присылают его номер телефона:

— Лучше Вам ему позвонить. Как переговорите, сообщите.

— Хорошо. Учту разницу во времени и позвоню.

Немного волнуюсь. Такая удача! Автор статьи! Возможно, ключ ко многим вопросам.

Набираю. Гудки, гудки…

Повторяю набор и сразу:

— Да, слушаю.

— Лев Исаевич? Здравствуйте!

— Здравствуйте.

— Вас беспокоит… Мы ведем поиск…

— Я ничего не помню.

—???

— Что Вы хотите, это было пятьдесят лет назад! Эта фамилия мне ничего не говорит.

— У Вас есть электронная почта? Я перешлю вам материалы по нашему поиску. Возможно…

Разговор у нас не получился. Мы прощаемся. И тут сразу перезвон:

— Да, я вспомнил. Он был разведчиком? Студент ЛИСИ? У них там в институте после войны был солдатский взвод. Меня даже выбрали почетным членом этого взвода. Был музей. Я писал о том, что мне давали. Сейчас уже все умерли. Последний ушел четыре года назад. У меня ничего нет. Я ничем Вам не могу помочь…

Позывной «Эмден»

Виктор Квятковский ушел на фронт добровольцем. Обучался на спецкурсах разведотдела КБФ (Краснознаменный Балтийский флот).

Несомненно, это был крепкий, физически развитый парень. Как студент инженерно-строительного института он знал топографию, умел читать и составлять карты.

Виктор выполнял задания командования в тылу врага. Его радиограммы за позывным «Эмден» позволяли нанести на карту расположение немецких войск, определить курсирование вражеских кораблей. Попутно определять оборонительные сооружения, аэродромы, склады. Минировать и взрывать мосты и железнодорожные пути. Наблюдать за военными перевозками — откуда везут, куда.

Кроме этого, выполнял задания агентурного характера, которые окажут помощь в дальнейшей работе наших разведчиков агентов.

При встрече с противником проявлял полное спокойствие и действовал как положено советскому разведчику.

После того как его обнаружили и преследовали 6 часов, ему удалось оторваться от немцев, сохранить рацию и сообщить о наличии кораблей в Лужской губе. Из тыла противника дал 20 радиограмм.

Кроме всего этого, несмотря на опасность, им был убит изменник родины — немецкий разведчик, изъяты ценные документы и доставлены в наше расположение.

За мужество и отвагу, проявленные при выполнении боевых заданий, разведчик Квятковский Виктор Станиславович был награжден медалями, орденом Боевого Красного Знамени и орденом Красной Звезды. В 1945 году посмертно медалью «За оборону Ленинграда».

Письмо Асе

24 декабря 1942 г.

Здравствуй, Асенька!

Волею судеб я еще жив. Побывал в нескольких захватывающих переделках, о чем впоследствии и детям, и внукам пересказать можно будет. Держал себя достойно и пяток фрицам не показывал.

За деяния свои на ратном поле командующий флотом наградил меня орденом Красного Знамени, о чем сообщаю тебе с некоторой долей гордости. Кроме того, уже кандидат в члены ВКП(б).

Да, еще одно: теперь я уже не краснофлотец, а мичман. Балтийский мичман — звучит красиво…

Прости меня за это наивное детское хвастовство.

Погиб разведчик

Виктор Квятковский считается пропавшим без вести с марта 1943 года. Печальную историю его гибели рассказал Николай Кузуб, разведчик Лебяжьей группы.

«Ночь на 28 марта 1943 года. Ночное хмурое небо. Преодолевая трещины во льду, к берегу идут разведчик и проводники. Но путь преграждает разводье шириной 4 метра. Приходится надувать лодку. Досадная задержка, а уже начинает светать. Решили, что проводникам дальше идти незачем. Попрощались. Лишь несколько шагов успели сделать друг от друга, как раздался леденящий душу собачий лай. Немцы.

Проводники открыли по фашистам огонь, но удалось сразить только троих. Остальные кинулись к разведчику. И тогда он бросил в подбегающих одну гранату, другую. А третью… третью, последнюю, он прижал к груди. Она разорвалась у самого сердца.

Впоследствии узнали, что группу предал финн Симсен, который перешел на сторону врага. Симсен организовал карательный отряд в этом районе, который был разбит совместно с партизанами. Симсен спасся бегством. Но это произошло два года спустя, а кто мог подумать и поверить раньше, что враг с тобой рядом?»

К несчастью, этот единственный свидетель погиб уже после войны в результате производственной аварии.

Завершающая страница

За долгие годы поиска у нас накопился большой материал. Это часть личного дела Виктора, сведения о нем в переписке фронтовиков, знавших его лично. Материалы, собранные о нем его однокурсником, доцентом Игорем Клиновым…

Самого главного мы не достигли — не вышли на его родственников. Оставалась его девушка Ася.

Она в начале блокады Ленинграда работала в госпитале. Затем эвакуирована. Была справка, что она была студенткой двух институтов. Личных дел ни в Ленинграде, ни Москве не сохранено.

Выяснили, что Александра умерла в 1999 году в Москве. Была она одинокой. Списывались с председателем совета ветеранов района Хамовники, пытались узнать что-либо через соцзащиту.

В своей работе мы старались использовать любые возможности. Связывались с однофамильцами, оставляли сообщения на поисковых сайтах, писали статьи в газеты. Зная, что отец работал на железной дороге, проверяли списки коммунистов 1919-22 годов по станции Амазар…

И вот невероятная удача! В обществе Красного Креста нашлась карточка за 1958 год. Виктора разыскивал отец, там был адрес в городе Минске. Начинаем работать по Минску, опираясь на адрес.

И снова запросы в архивы, музеи. Прорабатываются домовые книги и списки захоронений. Пишем письмо на имя президента Лукашенко. Подключились журналисты, написали статью…

Получаю сообщение: «Для вас информация. Нашли тех, кто хоронил отца Квятковского. Это Герасимович Владимир Леонтьевич. По документам есть дочь Алла…» Поиск продолжается!

Как искать женщину, зная только ее девичью фамилию? Жива ли она? Куда подавать запросы?

И решили, надеясь на удачу, разыскивать через «Одноклассников». Прошел месяц.

* * *

24 июня 2024 г.

«Доброй ночи, извините, что так долго. Прочла только сегодня ваше сообщение.

Да, действительно, моя семья проживала по этому адресу. Я была еще ребенком, когда мой отец получил комнату на общей кухне. В соседней комнате проживали пожилые люди», — написала Алла Герасимович.

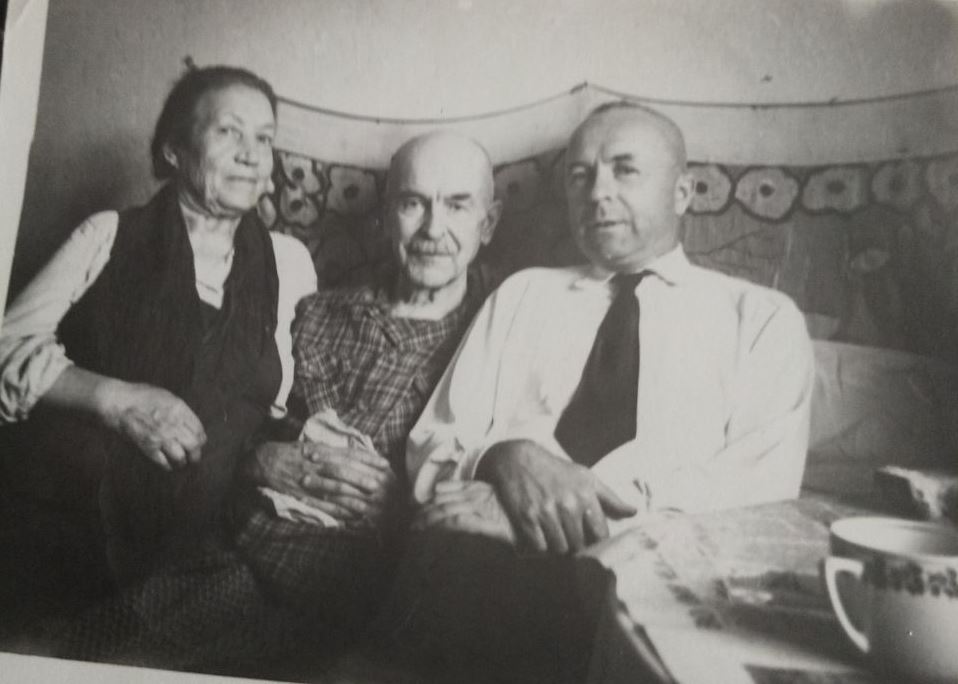

Мы созвонились с Аллой Владимировной. Ее мама помогала соседке ухаживать за мужем. Это были интеллигентные люди.

— Когда умер дедушка, то папа помогал хоронить. Его сын Игорь благодарил моих родителей.

— Сын?!

— Да, сын. Он часто приезжал к ним в гости. Его звали Игорь. Когда умер его отец, он забрал свою маму к себе. Мой папа помогал грузить ему вещи в контейнер.

— Он тоже проживал в Беларуси?

— Нет. Он отправлял вещи в Россию, в Благовещенск. У меня сохранилась фотография 1962 года, где сын по приезде вместе с родителями.

После этого наши поиски переместились из Беларуси в Амурскую область.

У нас, поисковиков, есть свой общий сайт для работы и обмена информацией. «Действительно, не верится! Слава тебе, Господи! Нашлась семья, именно эта семья!» — пришло сообщение.

Елене Владимировне, внучке Игоря Станиславовича, мы вкратце рассказали историю. Она заплакала. У меня был ком в горле.

— Леонид, вы должны написать про ваш поиск! — сказала она.

Игорь был старше Виктора на шесть лет. Когда семья проживала в Белогорске, он поступил в мореходное училище. Был моряком. В 1937 году семья переехала, а он остался на Амуре. О брате он практически ничего не знал. В семье Игоря родились дочь и два сына, одного из них он назвал в честь брата Виктором.

Продолжателем рода является внучка Игоря, Елена Владимировна. В ее семье тоже хранится фотография 1962 года.

Леонид Леонов