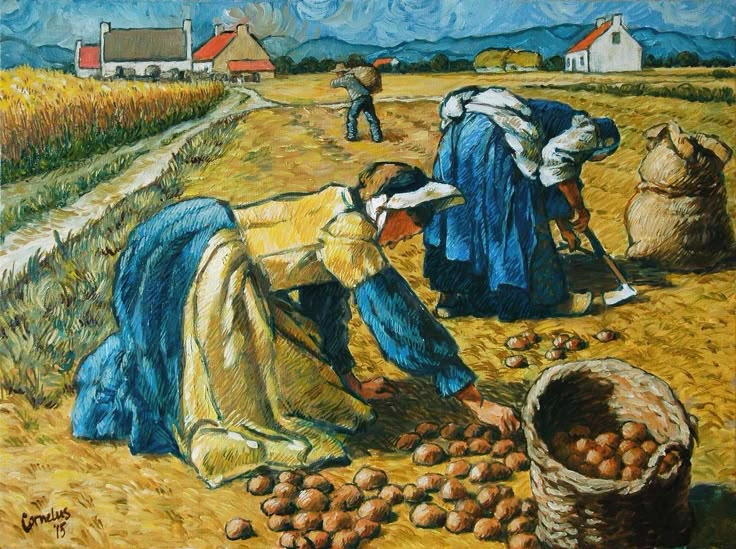

Фото Яндекс

Вы уже выкопали картошку? Уверен, она уже в мешках и помещена на хранение в погреба и подполья. Ежегодный российский квест под названием «картошка» успешно завершен. Его проходили и наши родители, и дедушки с бабушками, и прадеды, и… но стоп — давайте разберемся, с какого времени картошка стала в России и в Забайкалье вторым хлебом? Так было не всегда, и путь картошки на наши грядки был тернист и многотруден.

Но прежде, чем разбираться, какими путями попал картофель в солнечное Забайкалье, давайте проследим путь этого корнеплода с его исторической родины, то есть из Америки в Европу. Не надо думать, что Христофор Колумб привез его в Старый Свет и все восхитились им, стали засевать огороды и поля, готовить из него самые разные вкусности. Нет, все было не так.

Путешествие картофеля в Европу — это приключенческий детектив с элементами триллера, хорора и трагикомедии. Голливуд просто отдыхает с его плоскими сюжетами. Им бы снять блокбастер про картошку, но кто его будет смотреть? Картофель, если кому и интересен в Штатах, то только в виде картошки фри с кетчупом!

Приготовьтесь, вас ждет длинная и драматичная история прихода картошки в Европу с невероятными злоключениями, недоверием и хитрыми маркетинговыми ходами. Кстати, в России также все было драматично, но об этом позже.

Ох, уж эти ирландцы

Как бы это ни было удивительно, но одним из главных противников распространения картофеля в Европе была… Церковь, которая называла его «чертовым» растением. Причина такого отношения была проста — картофель не упоминался в Библии, и значит, он не был даром Божьим. Но потом, видимо, в Ватикане картошку распробовали и мнение о ней круто изменили, а представьте себе, если бы церковники одержали верх и картошку бы повсеместно запретили. Что бы случилось с Европой в XV-XVII веках? Сдохли бы с голода.

В Европу картофель завез, конечно, не Колумб. Он вообще до самой своей смерти был уверен, что открыл новый путь в Индию, и обнаружение картошки в его планы никак не входило. Колумб плыл за золотом и специями, и даже если бы картофель был первым и единственным растением, обнаруженным им в этой якобы Индии, он не обратил бы на него никакого внимания.

Картофель завезли в Европу из Южной Америки, а конкретно из перуанских Анд, испанские конкистадоры примерно в 70-е годы XVI века, то есть почти через 80 лет после первого плавания Колумба. Сохранилась даже документальная запись о продаже картофеля в Севилье в 1573 году. Правда, непонятно, кто и для каких целей его купил. Картофель был пищей покоренных инков, и относились к нему соответственно, в Америку, повторюсь, плыли не картошкой, а за золотом.

Для испанцев того времени корнеплод был занятным заморским растением. Что с ним делать, никто не знал, и на первых порах выращивали картофель как ботаническую диковинку в садах аптекарей и знати, называли его очень красиво и пышно — «перуанским земляным орехом».

Так бы, наверное, и завершил картофель свое европейское турне в садах грандов и аптекарей, если бы в качестве диковинки его не начали вывозить в соседние страны. Сначала картофель попал в Италию. Здесь он получил свое главное европейское имя. Из-за сходства с трюфелями (подземными грибами) его назвали «тартуффоли» (tartufoli). От этого слова и произошло немецкое kartoffel, а затем и русское «картофель».

Считается, что в Англию картофель завез знаменитый пират и мореплаватель Фрэнсис Дрейк в 1580-х годах. Правда, он сам не понял, для чего он это сделал. Никакой ценности «перуанский земляной орех» для него не представлял. Англичане, как и испанцы, не сразу поняли его ценность.

А вот в Ирландии картофель прижился практически сразу и прочно врос в местную почву и культуру. Причин несколько. Во-первых, на острове был подходящий для картофеля климат — прохладный и влажный. Во-вторых, ирландцев поразила высокая урожайность корнеплода — с одного акра земли он давал втрое больше центнеров, чем зерно.

В-третьих, сказалось угнетенное положение ирландцев-католиков. Англичане в то время вели против ирландцев настоящую политику геноцида и фактически морили их голодом. Английские землевладельцы отбирали у местных лучшие земли под зерно и пастбища для овец, оставляя ирландцам бедные, заброшенные почвы, но картофель прекрасно рос и на них. Неудивительно, что уже к середине XVII века он был главной пищей ирландцев.

Большое спасибо надо сказать ирландцам за то, что они сохранили для всего мира такое чудо, как картофель. Если бы картошка осталась в Англии, она там бы и погибла.

Не только Церковь

Выше я уже написал о неблаговидной роли Церкви в истории распространения картошки, но она была не единственным противником. Складывается такое ощущение, что весь мир ополчился против картошки.

Так почему же Европа не принимала картофель?

Картофель относится к семейству пасленовых, как и ядовитая белена и белладонна. Люди искренне думали, что плоды картофеля растут на растении, им и в голову не приходило, что все самое вкусное скрыто под землей, ягоды же сильно ядовиты, что вызывало отравления и укрепляло страхи у людей.

На клубни, растущие в земле, какое-то время вообще никто не обращал внимания, они считались «нечистыми», пищей свиней и низших классов. Зерно, растущее на солнце, было «благородным».

Были и совсем удивительные причины: существовал миф, что картофель вызывает проказу (из-за своего бугристого вида). А еще он якобы разжигает похоть, эдакий средневековый вариант виагры, а секс в то время был жестко табуирован той же Церковью.

Еще надо понимать, что крестьяне в то время были поголовно неграмотными. Курсов по внедрению новых агрокультур для них никто не проводил, даже если бы и были такие, то крестьяне все равно мало что поняли бы. Крестьянство вообще было весьма консервативной частью населения и принимало на вилы все нововведения. Люди веками питались зерном и с недоверием относились к любым новым культурам, которые ко всему прочему требовали новых знаний и умений.

Европейская знать на первых порах тоже свысока смотрела на картофель и брезговала его употреблять в пищу. Негоже знатному гранду и ландграфу есть непонятно что, выросшее в земле, под дневной поверхностью. Зерно — другое дело, оно каждый день видит небо и солнце, а картофель — дитя тьмы и зла.

И все-таки картофель победил. Как же ему это удалось?

Как бы странно это ни прозвучало, но помогли войны. Картофель был урожайным, его нельзя было сжечь, он скрыт под землей в отличие от полей с пшеницей, ячменем и хлебных амбаров — во время войн старались уничтожить их в первую очередь, лишая противника запасов.

Картофель спасал от голода. Это стало ясно после нескольких неурожаев, которые в Европе случались с завидной регулярностью. Хлеба не было, но народ выжил на картошке. И вот тут у грандов и землевладельцев в голове что-то все-таки перемкнуло — крестьяне, конечно, были бесправны, но хлеб кто-то должен садить и убирать, растить скот и выполнять прочие работы, значит, крестьян надо хоть немного, но беречь и иногда кормить.

И вот тут ключевую роль в продвижении картофеля сыграли не указы, а хитрость и прагматизм.

Король Пруссии Фридрих II понял, что картофель может стать спасением от голода во время войн. В 1756 году он издал указ о его повсеместном выращивании. Но крестьяне сажать его не хотели. Тогда Фридрих пошел на хитрость — он приказал охранять королевские картофельные поля днем, создавая видимость, что это ценнейший продукт. Ночью же охрану снимали. Крестьяне, решив, что стражу ставят вокруг чего-то очень дорогого, начали воровать и тайком сажать заветные клубни на своих огородах.

Французский агроном и фармацевт Пармантье был настоящим «промоутером» картофеля. Он проделал гениальную маркетинговую кампанию, устраивая званые обеды для знати, где подавались изысканные блюда из картофеля. Как и Фридрих, он выставил вокруг своего опытного поля вооруженную охрану, вызывая ажиотаж. Когда охрана ушла «на обед», крестьяне тут же растащили клубни.

Кроме этого, Пармантье уговорил королеву Марию-Антуанетту выйти в свет с цветками картофеля в волосах, и это стало началом настоящего картофельного бума среди аристократии. История об этом умалчивает, но поговаривают, что Мария-Антуанетта окончательно сдалась после того, как Пармантье угостил ее пюрешкой с котлеткой. Королевская особа не смогла устоять перед этим пиршеством вкуса.

Как картофель стал главным?

В эпоху позднего средневековья Европу сотрясали войны. Они не прекращались ни на день. Войны несли разруху сельскому хозяйству и, как следствие, — голод. Картофель в силу своей высокой урожайности стал спасением. Его нельзя было сжечь, как хлебные амбары, и к концу XVIII века картофель стал массовой культурой в Германии, Польше, других странах Центральной Европы.

А окончательно победу картофеля в Европе закрепила промышленная революция конца XVIII — начала XIX века: огромное количество людей рвануло из деревень в города. Всю эту ораву надо было чем-то кормить, и тут картофель стал спасением.

Насколько важным стал картофель, можно судить по трагическим событиям 1845-1849 годов в Ирландии, где разразилась эпидемия фитофтороза, который уничтожил картофельные посевы и привел к гибели миллиона человек и миграции ирландцев в Америку.

Таким образом, путь картофеля к европейскому столу занял более 200 лет и был настоящей битвой с предрассудками, которую он в итоге выиграл благодаря своей практической пользе и хитрости своих сторонников.

Картофельный след

Неудивительно, что на столь длинном и тернистом пути картошка оставила заметный след в кулинарии всех европейских стран, а в некоторых из них, таких как Ирландия, Германия, Польша, страны Прибалтики, блюда из картофеля стали главными.

В Ирландии необычайно популярны картофельные блинчики «боксти», или как их еще называют — «хлеб бедняков». Двести лет назад это, может, и было пищей для бедных, но сегодня его подают во вполне приличных ресторанах.

Боксти — картофельные блинчики, которые могут подаваться как в форме одного большого блина, так и в виде небольших оладий.

Традиционно готовятся из смеси картофельного пюре и натертого сырого картофеля, в которую могут добавляться зеленый лук, сыр и бекон. Нечто среднее между белорусскими драниками и литовскими цепелинами.

В соседней Англии необычайно популярно блюдо «фиш-энд-чипс». Англичане настолько привыкли есть рыбу в комбинации с картофелем, что предложи им отдельно рыбу, они сильно удивятся и вряд ли станут есть неполноценное блюдо.

В Испании популярен свой вариант жареной картошечки, называется он «пататас бравас». Картофель нарезают небольшими кубиками, их обжаривают в оливковом масле и приправляют острым соусом «сальса брава», в который входят острый перец (чили, острая паприка), бульон, масло, лук и пшеничная мука или уксус.

В Германии нарезанный картофель смешивают с беконом и луком, обжаривают на сковороде до хрустящей корочки. Почти российский вариант жареной картохи, правда, в России вариантов ее приготовления великое множество, и о них мы еще поговорим.

Очень любят немцы картофельный салат. Это классический гарнир или самостоятельное блюдо из отварного картофеля с маринованными огурчиками, репчатым луком и заправкой из майонеза или уксусно-горчичного соуса. Как видите, ничего общего с правильным питанием — жирно и нажористо.

В Италии, в этом царстве пасты и пиццы, популярны ньокки — картофельные клецки, которые подают с разными соусами — песто, томатным или сливочным. И вообще, не верьте, что итальянцы едят исключительно макароны, картошку они тоже уважают, особенно «когда с сольцой ее намять». А еще у итальянцев есть «торта ди патате» — слоеный картофельный пирог с сыром и ветчиной (кстати, надо будет такой как-нибудь приготовить в нашем «Пищеблоке») и «гатто ди патате» — неаполитанская запеканка с картофелем и сыром.

Французы, при всей их любви к устрицам, улиткам и лягушачьм лапкам, иногда едят и нормальную еду, в том числе и картошку. Например, «гратен Дофинуа» — картофель в сливках и сыре, запеченный до золотистой корочки. Ничего особенного — обычная картофельная запеканка со своими французскими деталями и при участии некоего Дофинуа. В Лионе обожают жареную картошечку, ее предварительно варят, затем нарезают и обжаривают на масле до легкой хрустящности, перед подачей на стол посыпают свежей петрушкой.

Ровно через неделю расскажу вам о том, каким трудным и тернистым был путь картофеля по России. Но вот что удивительно — несмотря на огромные просторы страны, картошка от Санкт-Петербурга до самых восточных берегов дошла довольно быстро.

Олег ТОПОЛЕВ